Oh Gott. Diese Ähnlichkeit.

Ich friere.

Schon seit dem 13. August friere ich. Ständig, eigentlich. Und diese Kälte hat nichts mit den Außentemperaturen zu tun, nichts mit dem Herbstanfang, nichts mit der aktuellen Wetterlage. Diese Kälte kommt von tief innen, und sie ist umfassender als alles, was ich diesbezüglich je erlebt habe. Es ist, als würde sie lodern – und ja, ich weiß, wie widersinnig das klingt.

Ich trage lange Ärmel, geschlossene Schuhe, den kuscheligen Loop – und ich friere. Ich mache mir einen heißen Kaffee, setze mich auf die Terrasse, mitten in die strahlende Herbstsonne – aber ich friere. Für die zu kurze, zu unruhige, zu einsame Nacht nehme ich mein Wärmekissen mit unter die Bettdecke; doch gegen diese Art von Kälte kommt es nicht an. Auch der Kaffee hat keine Chance, nicht die warmen Klamotten, die Decken, die Schals. Ich friere, ich friere einfach immer. Und manchmal habe ich Angst, dass mir nie wieder warm werden wird in diesem Leben.

„Vorletzten Monat“, so muss ich es jetzt schon sagen. Denn die Zeit steht nicht still, auch wenn es sich für mich so anfühlt. „Vorletzten Monat“, und ich kann es nach wie vor nicht fassen. Ich rechne immer auf irgendeine Art mit dir. Mit einem so typisch kurzen Anruf. Oder einer dieser unvergleichlich-großartig-kontextfreien Handy-Nachrichten. Während da draußen sich wundert, dass es mir immer noch nicht besser geht.

Da draußen ist gnadenlos. Da draußen erwartet von mir das Aufstehen mit dem Weckerklingeln – auch wenn ich doch zwei Stunden zuvor überhaupt erst eingeschlafen war. Da draußen erwartet von mir die Einhaltung von Fristen – auch wenn ich zeitweise nicht weiß, welches Datum und welchen Wochentag wir haben. Da draußen will mich wieder fröhlich sehen, das ist bequemer, will, dass ich mich melde, denn irgendwann muss doch auch mal gut sein. Da draußen fordert wie eh und je – nur dass ich halt nicht liefern kann.

Ich habe keine Energie, mich zu erklären. Da draußen versteht mich einfach nicht. Und ich hab keinen Bock auf ein da draußen, in dem kein Platz für Trauer ist. Denn trauern ist Liebe, und das heißt ja dann, dass da kein Platz für Liebe ist. Wozu also?

Ich war nach vorne gebeugt, mein Gesicht nah an deinem. Ein Pfleger betrat den Raum – ich kannte ihn nicht, nur wenige Leute des Personals habe ich mehr als einmal gesehen. Ein Kommen und Gehen, und oft zu anonym. Der Pfleger begann zu sprechen, und wir schauten gleichzeitig hoch, schauten zu ihm. Und er hielt inne, schaute von dir zu mir und wieder zurück, schlug die Hand vor den Mund und sagte – andächtig, ungläubig: „Oh Gott. Diese Ähnlichkeit.“ Dann sprach er mich mit meinem Vornamen an. Du hattest ihm, wie er sagte, von mir erzählt; und er erkannte mich, ohne mich je zuvor gesehen zu haben.

Sicher, mir war das auch vorher klar. Über die Jahre wurde unsere Ähnlichkeit nach und nach stärker – vor allem, als mein Gesicht schmaler wurde. Außenstehende fanden das immer schon spannend, nahmen es viel stärker wahr als wir. Es ist keine Überraschung, eigentlich. Und doch trifft es mich nun, wie ein Faustschlag trifft es mich, immer wieder.

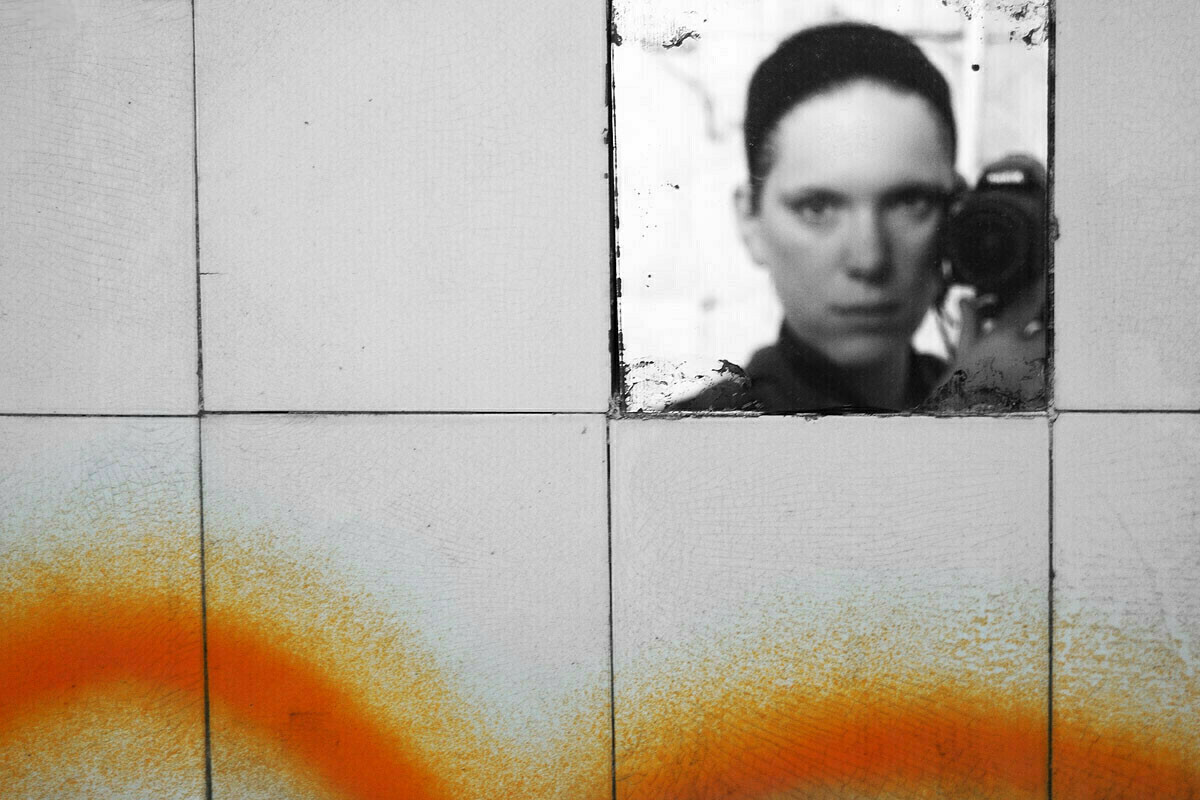

Vor allem, wenn ich das Haar zurückgebunden trage; morgens, noch im Halbschlaf, nachdem ich mir das Gesicht gewaschen und abgetrocknet habe, wenn mein Blick unvermittelt in den Spiegel fällt: wenn du mich anschaust. Deine Gesichtszüge. Falsche Augenfarbe. Die Illusion zerbricht. Und das tut weh bis dorthin, wo diese unfassbare Kälte herkommt. Das dringt mühelos durch alle Schichten, das tut weh bis zum Zusammenbruch.

Oh Gott.

Diese Ähnlichkeit.

Hintergrundbild: Selbstportrait in einer Spiegelfliese, Hasard Cheratte 2009, 1200x 800px, Bild genauer anschauen – © Marianne Spiller – Alle Rechte vorbehalten

Eure Gedanken zu „Oh Gott. Diese Ähnlichkeit.“

Nicht jeder Gedanke erträgt Diskussion.Das hier ist so einer.

Deshalb bleibt die Kommentarfunktion für Artikel dieses Bereichs deaktiviert.